|

[土木学会選奨土木遺産]

|

|

|

|

|

|

|

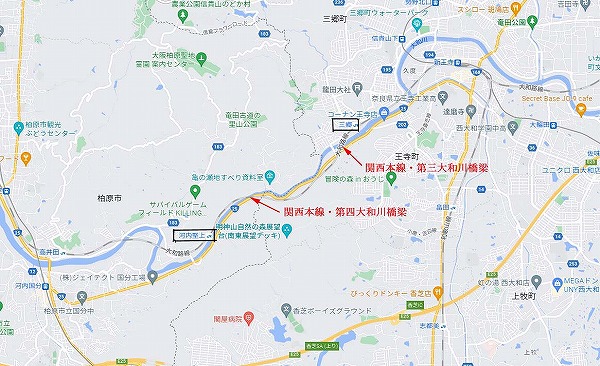

関西本線 三郷~河内堅上間橋梁群

|

|

|

関西本線は、関西鉄道により建設され、上野市―加茂間は1897(明治30)年に開業したが、1907(明治

|

|

|

40)年に、鉄道国有法により日本国有鉄道となった路線である。

|

|

|

|

|

|

当初、王寺ー河内堅上間は大和川の右岸を通っていたが、1932(昭和7)年に亀の瀬の地滑りのため不通

|

|

|

になり、急遽、現三郷駅ー河内堅上間を対岸の大和川左岸に敷設替えし、同年12月31日に開通させた

|

|

| いわく付きの区間である。 |

|

|

第三大和川橋梁、第四大和川橋梁は、その時に建設されたものである。両橋とも突貫工事で施工された

|

|

|

と想像出来る異例の橋梁である。

|

|

|

|

両橋の歴史的価値がみとめられ、2019(令和元)年に「土木学会選奨土木遺産」に認定されている。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

位置図

|

|

|

|

|

.jpg) |

|

|

|

「土木学会選奨土木遺産」認定プレート

|

|

|

|

|

|

[ 第三大和川橋梁 ]

|

|

|

|

冒頭の説明のように、亀の瀬の地滑りのため、1932(昭和7)年に急遽架設された複線橋梁である。

|

|

|

この開通時は、名古屋方から上路プレートガーダー4連+曲弦ワーレントラス1連の橋梁形態であった

|

|

| が、1987(昭和63)年にプレートガーダーの第2連~第4連の3連が撤去され、橋長77.625mのワーレン |

|

|

| トラスに架け替えられている。これは、橋梁が斜橋であるため橋脚が水流の支障となっていたためと考え |

|

|

られる。

|

|

|

|

|

現在の橋梁形態は次の内容である。(橋名は名古屋方より)

|

|

|

第一連:上路プレートガーダー (支間長=18.54m) |

|

|

|

第二連: ワーレントラス (支間長=77.625m)

|

|

| 第三連: 曲弦ワーレントラス (支間長=62.4m) |

|

|

第二連、第三連のトラスは、斜橋のため、大和川左岸側の大阪方、同右岸の名古屋方の斜端柱が

|

|

| 外されている。 |

|

|

|

.jpg) |

|

|

|

|

全景 (大和川上流方より)

|

|

.jpg) |

|

|

全景 (大和川下流方より)

|

|

|

.jpg) |

|

|

|

曲弦ワーレントラス (大和川下流方より)

|

|

.jpg) |

|

|

ワーレントラス (大和川上流方より)

|

|

.jpg) |

|

|

ワーレントラス (大和川下流方より)

|

|

.jpg) |

|

|

プレートガーダー (大和川上流方より)

|

|

.jpg) |

|

|

プレートガーダー (大和川下流方より)

|

|

|

.jpg) |

|

|

|

第二橋脚 (大和川上流方より)

|

|

|

|

|

|

[ 第四大和川橋梁 ]

|

|

|

| 本橋も、第三大和川橋梁と同様、亀の瀬の地滑り対策として大和川左岸に、1932(昭和7)年に急遽 |

|

|

架橋された橋梁で、支間長=233m、橋梁形態は、支間長様々な12連の上路プレートガーダーである。

|

|

|

|

特筆されるべき特徴は、桁を支えているのが、通常のコンクリト製橋脚だけでなく、2箇所で横渡しの |

|

| 鈑桁、1箇所で横渡しのワーレントラスになっていることである。 |

|

|

|

具体的には、(名古屋方から)第2連と第3連が単鈑桁、第4連、第5連、第6連がワーレントラス、第7連

|

|

| と第8連が複鈑桁で、それぞれ上路プレートガーダーを受けている。(下図参照) 非常に珍しい構造で、 |

|

|

|

緊急の突貫工事に即応した当時の鉄道省の技術陣の優秀さが窺われる。

|

|

|

|

.jpg) |

|

|

|

|

平面図 (土木学会「歴史的鋼橋集覧」より)

|

|

|

( 画像をクリックすると拡大して見られます )

|

|

|

|

|

.jpg) |

|

|

|

全景 (上流から)

|

|

|

.jpg) |

|

|

|

国道25号線上の桁受けガーダー ( 平面図(Ⅰ) )

|

|

.jpg) |

|

|

桁受けワーレントラス ( 平面図(Ⅱ) )

|

|

.jpg) |

|

|

下流側右岸からの景観

|

|

|

.jpg) |

|

|

|

右岸方拡大写真

|

|

.jpg) |

|

|

桁受け複ガーダー ( 平面図(Ⅲ) )

|

|

.jpg) |

|

|

右岸を通る「旧竜田超え奈良街道」 (道路の上は第12番桁)

|

|

.jpg) |

|

|

土木遺産認定プレートの貼られた橋脚 (上り線第12番桁を受ける河川側橋脚)

|

|

|

.JPG) |

|

|

|

拡大図

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|